カサ・ミラは、1979 年に実測・作図を終えたカサ・バトリョから、同じパセオ・デ・グラシア通りの300m山手にある。全てが曲線で、それを実測するには全体の縦横の長さを測ればよいとは思っていた。その頃は、まだ作図や絵の世界が嫌いな自分であった。しかも、作業の前にこの建物の管理人からの許可が必要であった。カサ・ミラの全体と屋上階だけであれば、実測できると思っていた。交渉がスムーズに進み、門番は許可してくれた。自由に内部のパティオや最上階、屋根裏階にアクセスできることになった。しかも、当時最上階に住んでいた写真家のアパートも見学させてくれることになり、その日のうちに彼の部屋を覗かせてくれた。全く夢のような出来事であった。

一方でガウディ研究室にも資料を求めて、通った。そこでは、建築許可申請図も見ることができた。他にも、1956年当時に、建築家セサール・マルトレールが実測・作図していたことがわかった。その当時の立面図と平面図のほか、特に屋根裏階の隔壁ボールト平面図もあった。それらの作図を参考に、私の実測データーと比較検証を行った。実際に現地で一定の時間帯にスケッチもした。それによって、壁面の形がどうなっているかという検証ができた。さらに跳ね出しの様子で、影の状況も理解できた。日常生活から、窓の役目は通気、採光、眺望とある。スペインの生活習慣は、室内よりも外部での生活が重視される。毎日散歩する人も多く、バルやカフェテラスを利用する。そこでの会話が重要なのである。ともかく、自己表現の場を見つけては、自然に友達(amigo) アミーゴになってしまう。私は、当初、その習慣には戸惑ったが、今では慣れてしまった。

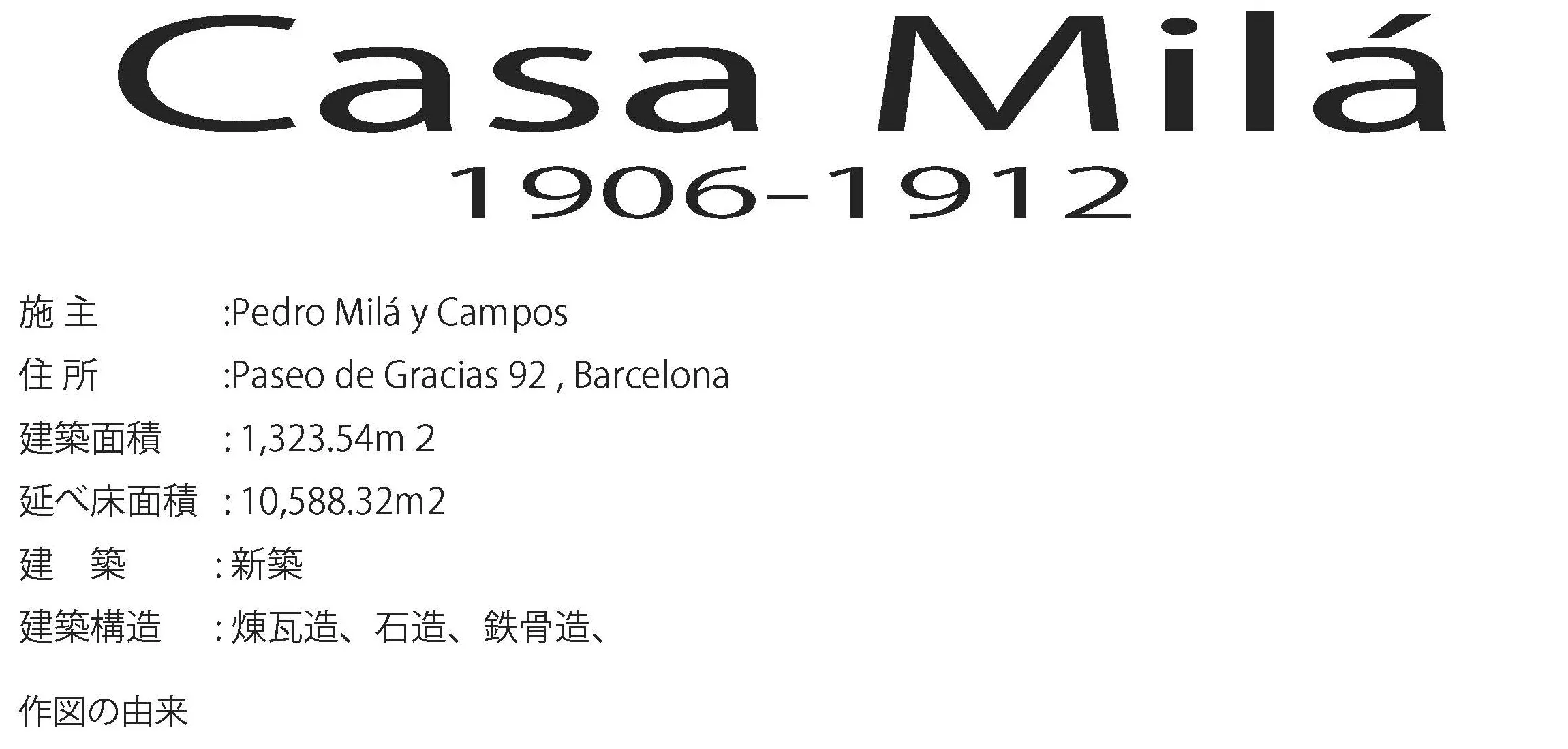

スペインでは、他人とオーラ(Hola)の挨拶から始まる。そして、生活習慣が建築にも影響を与えているということも理解できるようになった。自然は面白いものがたくさんある。しかし、それを建築に演出するというのは、単純な作業ではない。建築は、予算と用途によって異なる。従って、意匠計画は気まぐれだけでは済まされない。むしろ施主のオーダーを、建築家は建築作品に具現化する。そんなことを、ガウディが作品を通して教えてくれている。 従って、施主との共同作業が建築家の役目であり、そのあたりのレスポンスが、ガウディは巧みであった。例えば、グエルとの建築計画や、このミラ氏との建築作品となっている。このカサ・ミラは、建築許可申請図の段階で、すでに当時の建築基準をオーバーしていたことを認識していた。オーナーもそれを理解していた。しかも、後には建築というより、モニュメントとしての評価をバルセロナ市から受けることになったのである。